最近、つみたてNISAに初挑戦しています、新米社長です。

今日は会社設立時に必要になる法人印(はんこ)の話。

会社設立時に必要になるハンコは3種類

会社設立時に必要になる印鑑(ハンコ)は3つです。

ゴム印を含めて4つ必要と書かれているサイトもありますが、会社設立時はゴム印は必須ではないので、まずは下記の3つを揃えておけば問題ありません。

- 会社実印(法人実印)

- 銀行印

- 社印(角印)

これらのハンコ3種類は法人設立時に必須のハンコとなるため、ハンコ屋さんでも3種類のハンコをセット商品として取り扱っているお店も多いです。

あくまで新米社長調べですが、これらの会社設立時必須ハンコ3種類セットを、格安で作れるお店についてもこのページ内でいくつかご紹介します。

また、ページの最後に実際に私が購入したハンコ屋さんも紹介します。

(ネタバレさせてしまうと、私は最初にご紹介する はんこの森 で印鑑を作成しています)

格安で会社設立時に必須のハンコ3種類を作る方法

格安でハンコを作れるお店を紹介していきます。

(下記に実際の販売画面のキャプチャと、商品ページへのリンクを載せています。)

はんこの森

印鑑3本セット あかね – はんこの森 (価格: ¥3,850 (税込) ~ ¥4,747 (税込))

3本セットで¥3,850から作れるのは安いですね。

(ただし、ハンコケースをつけると、ハンコケース自体の値段が別途¥2,000弱かかるので、最低でも¥5,000を少し超える料金となります。でも、それでも安いですね)

はんこ祭り

こちらは楽天に出店しているはんこ祭り。

こちらはケース付きで ¥4,880。さらに楽天ポイントが 480ポイント つくので、普段、楽天経済圏でお買い物をされていて、お得に購入するなら、こちらもオススメでしょうか。

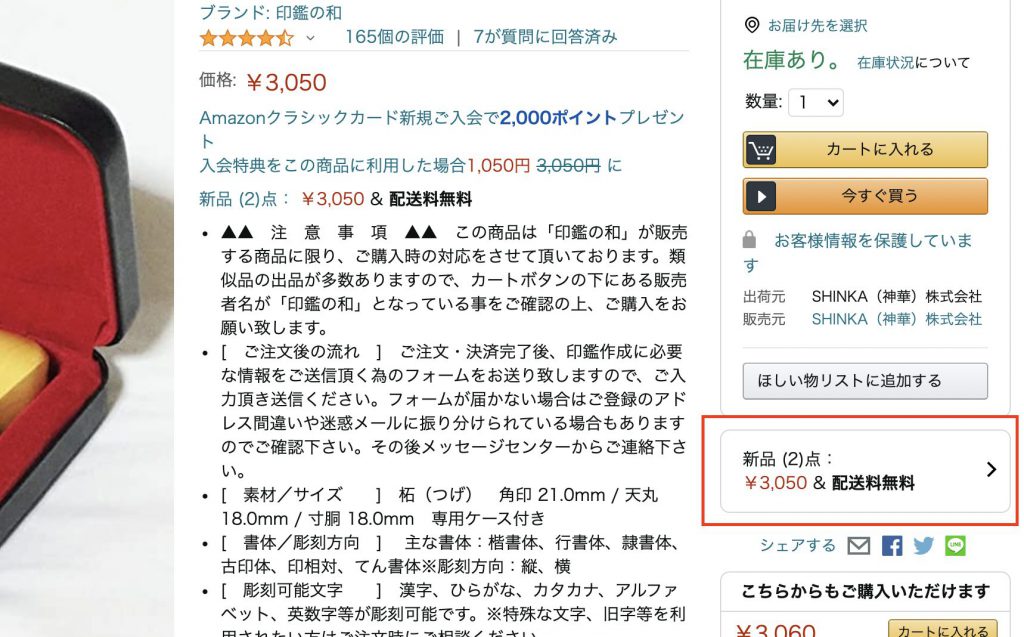

印鑑の和

【法人印鑑】柘植(つげ) 法人設立3本セットB 角印(21.0mm)/天丸(18.0mm)/寸胴(18.0mm) 専用ケース付き 判子(はんこ/ハンコ)

【法人印鑑】柘植(つげ) 法人設立3本セットB 角印(21.0mm)/天丸(18.0mm)/寸胴(18.0mm) 専用ケース付き 判子(はんこ/ハンコ)

こちらはさらにケース付きで、3,050円、ここまで行くとあまりの安さに不安にもなりますが、レビューを見ていると対応も良さそうですし、品質も良さそう。

(ちなみにこちらで紹介している商品はレビューを見る限り、どれも品質は問題なさそうです。)

注文時のメールのやりとりで分かりにくいところがあるようなので、初めて会社設立する方などでハンコのことがよくわからない方は注意書きをよく読んでから発注したほうが良いかもしれません。

ちなみに何故か上のリンクが、ハンコ販売元の 印鑑の和 ではないお店のページに飛んでしまいます。

本来、「印鑑の和」が販売しているページからでしか対応が出来ない旨が書いてあるので、購入時は印鑑の輪の販売ページから購入処理を行う必要があります。

「印鑑の和」のページへの移動方法を下に書いておきます。

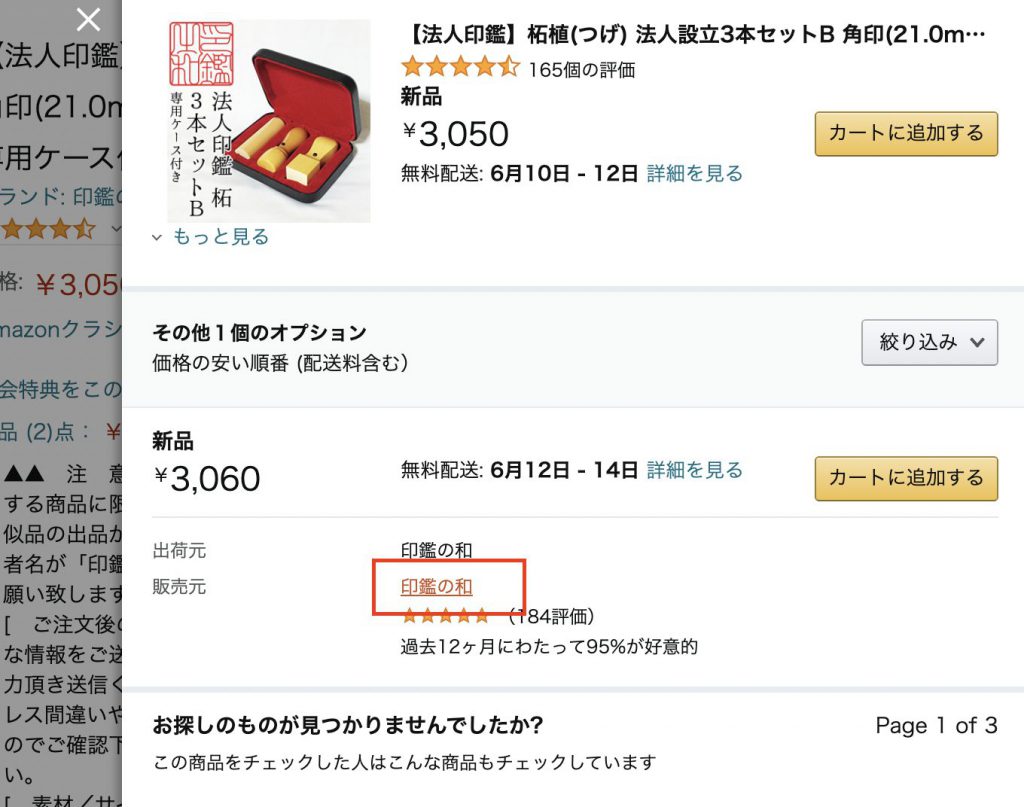

「印鑑の和」の販売ページに移動する方法

下記に画像キャプチャを載せています。

まずは、下記画像の赤枠をクリックします。

さらに、赤枠の 印鑑の和 というリンクをクリック。

印鑑の和のストアフロント という文字をクリック

すると、取扱商品が出てくるので、下記の赤枠をクリック。

これで、下記のページに移れたかと思います。出荷元・販売元が 印鑑の和になっていることを確認してください。

このように移動していくことで、「印鑑の和」から購入することが出来ます。

会社の印鑑は安くても大丈夫なの?

ご覧の通り、会社の印鑑(はんこ)は格安で作れるということがわかったかと思います。

ただ、こんなに安くて大丈夫なのか?と不安になる方もいると思います。

結論としては、概ね問題ありません。

概ね、と書いたのは、万が一、印鑑が破損した際は新しい印鑑へ作り直し、再登録を行う必要があるからです。

代表者印や銀行印などの登録印はその印影を照合して、捺印された該当書類が本人のものかどうかを証明します。

そのため印面の破損により照合に影響が出る場合は印鑑の利用自体ができなくなります。

(一部の枠欠け程度なら利用は可能なようですが、一度欠けた枠はそこから徐々に破損が広がりますので使い続ければ、いずれ破損した箇所が広がり、利用できなくなることもあります)

また、印鑑はその特性上、同じものは作成できません。

例えば、破損した箇所を修理して復元するというのは、「偽造」と同じ意味合いを持つことになるため、復元は不可能です。

代表者印や銀行印の変更手続き(改印とも呼びます)は法務局・銀行で行えますので、破損時は無理して利用することなく作り直したほうが良いでしょう。

今回ご紹介したハンコ店では保証対応を用意しているところもあるので、購入前に一度確認してみることをおすすめします。

今回の話で言えば、例えば、材質の耐久度がそれほどない場合、印鑑が破損する可能性は高くなるかもしれません。

(実際に材質によってそこまで変わるかというのは、私も印鑑を作成したばかりなのでなんとも言えないところではありますが、個人的にはそこまで気にすることはないかなと思っています)

会社のはんこを作る際、印鑑の印影の確認は必要?

ちなみにハンコを作る際、印影の確認をするかどうかを尋ねられます。

今回紹介しているお店でも、印影の確認がオプション項目として設定されており、少額ですが少しばかり追加で料金が取られ、かつ納期が後ろにずれることになります。

この印影の確認、私も最初にハンコを作る際に、

「いちおう確認はしておいたほうが良いのだろうか?」

と気になりました。

ハンコのデザインに興味がないならする、印影の確認は必要ない

結論としては、ハンコのデザインに興味がないなら、印影の確認をする必要がありません。

私もハンコはあくまで必要だから作るのであって、特にハンコ自体のデザインには興味がなかったので、思い切って印影の確認はしないでハンコを作成しました。

結果的、それで問題はありませんでした。

ハンコ自体は私の希望通りのものが出来上がって送られてきましたし、なにより早めに手元にハンコがやってきたので、スムーズにその後の手続きに移行できました。

ただ、ハンコのデザインや見た目にこだわる方も勿論いらっしゃると思うので、そのような方は印影の確認を依頼するのも良いと思います。

なにより、これから長い付き合いになるハンコなので、十分に確認はしておいて損はないと思います。

新米社長は「はんこの森」で法人印を作成

最初にも書きましたが、私は「はんこの森」を利用して、実際に法人印を作成しました。

このページ内でも紹介した下記の商品を購入しており、印鑑の形状は Aセット を購入しています。

印鑑3本セット あかね – はんこの森 (価格: ¥3,850 (税込) ~ ¥4,747 (税込))

朱肉や押印する際に必要になるマットなども安かったため、併せて購入しています。

購入金額はだいたい ¥7,000ぐらいでした。

ここからは完全に個人の主観ですが、なぜ私が「はんこの森」で作成したかについて語っていきます。

購入のしやすさ

実際に画面を見ていただければ分かると思いますが「はんこの森」は購入ページが見やすく、何を入力すれば良いかもひと目で分かる視認性の高さが、個人的には印象が良かったです。

私は法人印は初めての作成でしたので、やはりページの見やすさは重要でした。

決済方法にAmazon Payを利用できた

Amazon Pay が利用できたので、購入時にクレジットカードを入力する必要がなかったのも良かったです。

なお、今回紹介している他のはんこショップも楽天やAmazonに出店しているお店なので、この点、特に優位性はないのですが。

即日出荷対応可能・10年保証

即日出荷対応可能なのも個人的にはありがたいポイントでした。

なるべく早く法人設立の手続きは行いたかったので、スピーディーにすすめることが出来ました。

以上の理由から、納期優先の 印影確認なし を選択して注文しています。

新米社長の場合は、翌日にはハンコが届いた!

ちなみに 印影確認なし にすることで、翌日にはハンコが手元に届きました。早い!

(私の住所は都内近郊であり、ハンコ自体の注文も、ハンコが届く前日の午前中には行っていたため早く届いたものと思われます。住んでいる場所や注文時刻によっては後ろに伸びる可能性もあると思うのでご注意ください)

安心面からも10年保証は嬉しい

また、10年保証が効いているのも安心の面から良かったです。

やはり何があるかわからない部分はあるので、保証があるというのは心強いものですね。

ハンコケースも良い感じ

「はんこの森」ではハンコケースは別途お値段がかかるので、その分コスト面で遅れを取りますが、その分ハンコケースの品質も良い感じでしたので、ここも個人的には嬉しいポイントでした。

私は別にハンコケースに全くこだわりはないのですが、それでも法人印は重要なものなので、ちゃんとしたケースに入っているというのは意外といいものだなと思いました。

(ちなみにほかのお店のハンコケースについては、私は見ていないので品質面ではわかりません。「はんこの森」だけが優れている、と言いたいわけではないので、誤解なきよう)

細かなカスタマイズが可能

今回紹介したハンコ屋では、ほかのお店でも可能かもしれませんが、

- 書体の選択肢が豊富

- 開始店の有無の選択が可能

- 印鑑の形を選択可能

- 私は

実印と銀行員はパッと見で判別しやすいようにしたかったため、先ほども書いたようにAセットを注文しています

- 私は

などなど、格安のお値段にも関わらず、細かなカスタマイズが可能だったのも良かったです。

以上、私が「はんこの森」を選択した理由でした。

ハンコを作成した際の経費(勘定科目)について

当サイトでは簿記に関する内容も扱っているので、最後に簿記に関するネタを一つ。

ハンコ作成にかかった費用は当然経費として処理することが可能で、今回のような場合は消耗品費勘定として処理することになります。

またケースによっては、消耗品費勘定とは別に事務用品費、または事務用消耗品費勘定を設けて処理を行うケースもあるようです。

詳細については下記のページで詳しく解説しているので、興味がある方はチェックしてみてください。

リンク:印鑑や朱肉を購入した際の購入金額はどの勘定科目になる?

経費とうまく付き合いながら事業を進めていくことは事業を進めていく上では、やはりとても大切なことです。

当サイトではこのような起業に絡むお金に関する話題も扱っていますので、よろしければ他のページも覗いてみてくださいね。

おわりに

法人印を作る段階まで来ると、いよいよ会社設立に向けたテンションの高まりを感じますよね。

こちらのページがお気に入りのハンコを作成するための参考になれば幸いです。

お互い事業頑張っていきましょう!